Tschau Spargel, hallo Beeren

Die Temperaturen sind schon richtig sommerlich. Mit dem Sommer kommen auch die Beeren und die Zeit zum Selberpflücken zurück. Auf dem Juckerhof in Seegräben könnt ihr in unserer neuen Wildkultur Kirschen und diverse Beeren pflücken. Auf dem Bächlihof geht's bald los mit Heidelbeeren pflücken. Und auf dem Römerhof in Kloten wartet ein Feld voll kunterbuntem Sommerflor.

Selberpflücken – eine alte Idee

Der Selfmade-Trend erlebt schon seit mehrere Jahren einen Aufschwung. Man möchte wieder wissen, wo das…

Weiterlesen

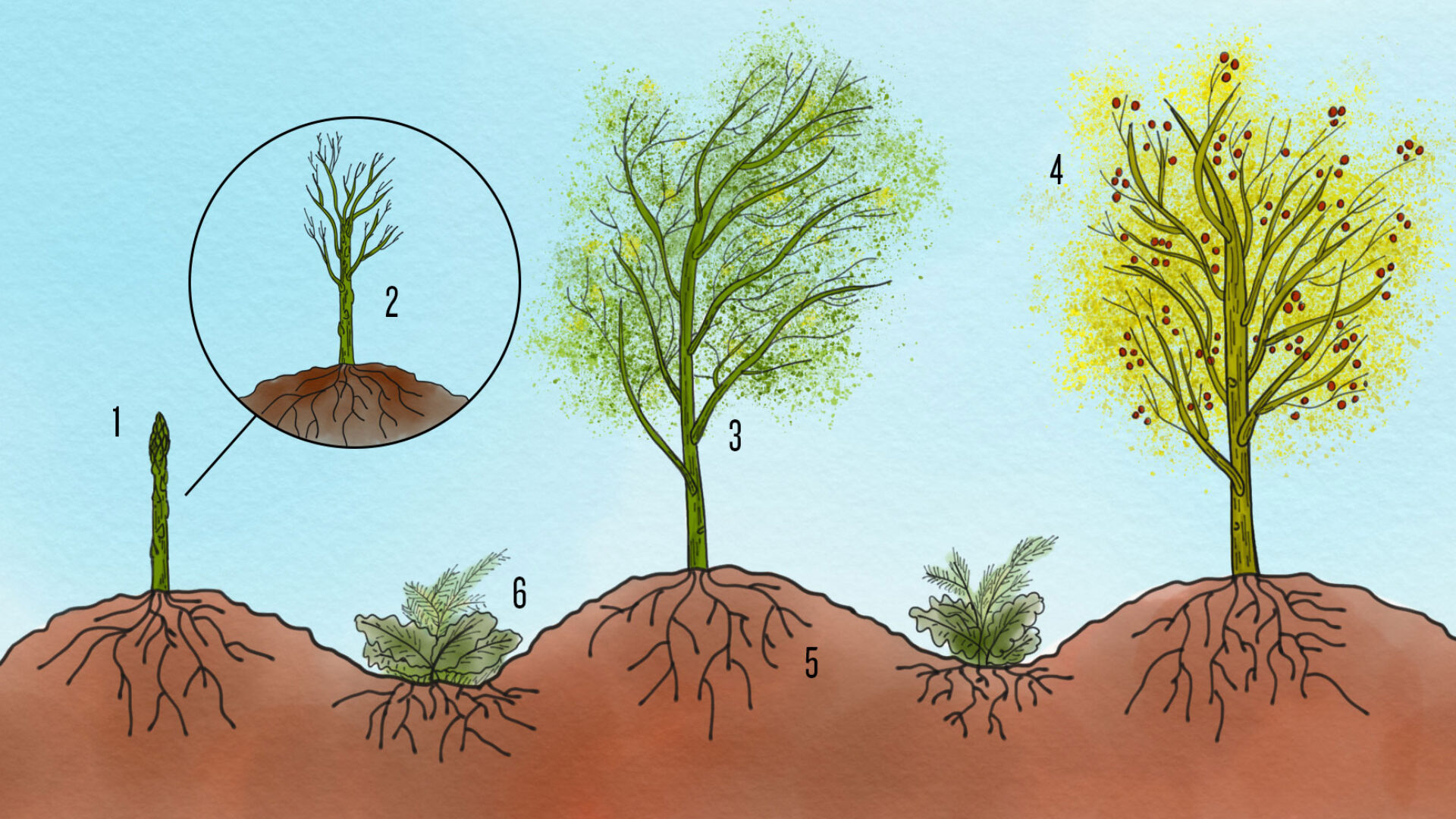

Kirschen rot, Spargel tot

Das Bauern-Sprichwort besagt, dass die Spargelsaison dann endet, wenn die Kirschen reif zum Pflücken sind.

Weiterlesen

Unsere Erdbeeren bekommen eine Stärkungskur

Mitte Mai haben wir die ersten Erdbeeren geerntet und jetzt gibt es die süssen roten…

WeiterlesenTiefer eintauchen

Tiefer eintauchen

Saisonale Rezepte

#FeldFood N°23: Erdbeer-Pavlova

Erdbeer Most

Wie kann man den Jucker Farm Süssmost NOCH besser machen? Mit Saft von unseren Rafzer Freilanderdbeeren!

Jetzt bestellen

Saisonbox Beeren

Unsere Beeren-Box macht schon Lust auf Sommer und ist das ideale Geschenk für alle, die es gerne frisch und süss-sauer mögen.

Box BestellenAlle Themen

Was ist der FarmTicker?

Mit dem FarmTicker erlebst du Landwirtschaft hautnah. Wir liefern: Berichte vom Feld, Antworten auf aktuelle Fragen über den Hof oder die Landwirtschaft, Infos und Rezepte zu saisonalen Produkten und Geschichten vom alltäglichen Leben auf dem Bauernhof. Der FarmTicker bringt das Land der Stadt wieder näher. Betreiberin dieses Online-Magazins ist die Jucker Farm AG. Doch unsere Geschichten und Themen drehen sich nicht nur um uns, sondern um den Bauernhof als Ganzes. Unser Ziel: Sprachrohr für die Landwirtschaft sein.